Nos publications

-

N°435 - Août/septembre 2015

A3TS et IFHTSE, pour une vision internationale

L’A3TS (Association de traitement thermique et de traitement de surface) est un relais national incontournable pour tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans la science des traitements des matériaux. De par sa solide organisation, expérimentée depuis sa fondation en 1969, et sa perpétuelle optimisation par ces membres actifs, c’est un organisme essentiel en France, au service de la promotion des technologies et de la diffusion des connaissances techniques et scientifiques. Cette vision nationale forte de l’A3TS s’est progressivement élargie au fil du temps vers les associations sœurs d’autres pays européens. Plus récemment, la mondialisation ou la globalisation des affaires a poussé l’association à devenir membre d’une instance encore plus internationale : l’IFHTSE (International federation for heat treatment and surface engineering). L’IFHTSE est un réseau unique au monde dans le secteur des traitements thermiques et de surface des métaux. En mai 2015, la Fédération a organisé conjointement avec l’Association italienne de métallurgie, son 22e congrès à Venise (Italie) avec le congrès européen du traitement thermique qui fut un grand succès, réunissant plus de 260 participants. En avril 2016, l’IFHTSE organisera son 23e congrès à Savannah en Géorgie aux USA, conjointement avec l’Association de traitement thermique de l’ASM (American society of metals). Parmi les thèmes sélectionnés, notons la fabrication additive, les processus de contrôle et de prédiction des atmosphères, les technologies de revêtements, la métallurgie numérique, le contrôle des contraintes résiduelles, les traitements cryogéniques, l’analyse de rupture…

Après Munich en 2014, Venise en 2015, et Savannah USA en 2016, le futur congrès international sur le traitement thermique et l’ingénierie des surfaces aura lieu en France, à Nice en 2017. Cet événement est organisé par l’A3TS et l’IFHTSE, en étroite collaboration avec les principales associations européennes et mondiales du traitement thermique. Son organisation, déjà en cours, va nécessiter une forte contribution des adhérents. Les thèmes sont volontairement larges afin de permettre à toutes les disciplines liées à nos métiers de s’exprimer et de présenter leurs derniers développements. Les traitements thermiques relatifs aux opérations de trempe et revenu, des matériaux métalliques sont incontournables. Les aspects de modélisation, simulation thermique, transformations de phases et contraintes résiduelles sont privilégiés. Les innovations en termes de nouveaux aciers pour traitement thermique, milieux de trempe gazeux ou liquides, moyens de contrôle qualité et d’investigation après traitement, moyens de pilotage des procédés en continu sont d’un grand intérêt. Le domaine des post-traitements thermiques de pièces réalisées par fabrication additive est un sujet très en pointe et attendu. Le secteur des traitements de surface innovants et propres et des traitements à usage tribologique ne seront pas en reste puisqu’ils feront l’objet d’une session à part entière. Les propositions de résumé seront possibles dès octobre 2015 et ouvertes jusqu’à fin septembre 2016. Ne pas manquer ce rendez-vous unique.Patrick Jacquot, vice-président de l’IFHTSE

Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -

N°434 - Mai/juin 2015

Cinq événements majeurs à Saint-étienne

L’A3TS (Association des traitements thermique et des traitements de surface), la SFV (Société Française du Vide) et le Pôle de Compétitivité Materalia se sont réunis pour mettre sur pied la Semaine du Vide et du Traitement des Matériaux du 1er au 5 juin 2015, une manifestation diversifiée associant des conférences scientifiques, des exposés industriels, un salon technologique et son forum et des rencontres conviviales. La ville de Saint-étienne accueillera cet événement, dans son zénith reconfiguré pour l’occasion. D’ores et déjà, un beau succès d’audience est promis à cette manifestation qui réunira dans une unité de lieu et pendant la même semaine le 42e congrès annuel de l’A3TS, le 20e colloque international sur les plasmas (CIP), Intersurfaces 2015 et l’exposition SVTM dont l’offre de stands était entièrement placée dès le mois de mars, avec l’occasion de célébrer le 25e anniversaire de la formation TechViMat de l’IUT de Saint-étienne / Université Jean Monnet. Saint-Etienne, ville dont le passé est associé aux industries extractives et manufacturières, a su développer plus récemment un écosystème original associant les hautes technologies dans le domaine des matériaux et les disciplines du design. Avec la recette à succès de mise en réseaux de formations professionnelles, d’écoles supérieures, de laboratoires de recherche universitaires et industriels et d’acteurs industriels réunissant une myriade de PME autour d’entreprises de taille intermédiaires (ETI) développant des stratégies associant innovation, ciblage de marchés porteurs et internationalisation. La semaine du vide et des traitements des matériaux mettra particulièrement en lumière les contributions des technologies des matériaux et des surfaces pour répondre aux besoins essentiels des grandes filières industrielles des transports, de l’énergie, de la défense, des équipements industriels, de la santé… : efficacité énergétique par le développement de solutions de contact réduisant les frottements, fonctionnalisation de surfaces métalliques et non métalliques, protection par dépôts d’organes mécaniques destinés à être opérés dans des conditions d’usage de plus en plus sévère, intégration de nouvelles générations de matériaux et alliages,… Adressant ainsi des problématiques de filières diversifiées, le monde de la mécanique poursuit sa mutation vers l’excellence des fonctions proposées aux concepteurs de systèmes industriels. Aucun bassin industriel n’était mieux placé que le bassin stéphanois pour accueillir ces manifestations appelées à toucher des publics diversifiés. Ce brassage de public est l’assurance de générer cette fameuse fertilisation croisée entre filières, élément précurseur de sauts technologiques.Pierre BRUCHET, président de l’A3TS

Accès au sommaireProfession - Dossier -

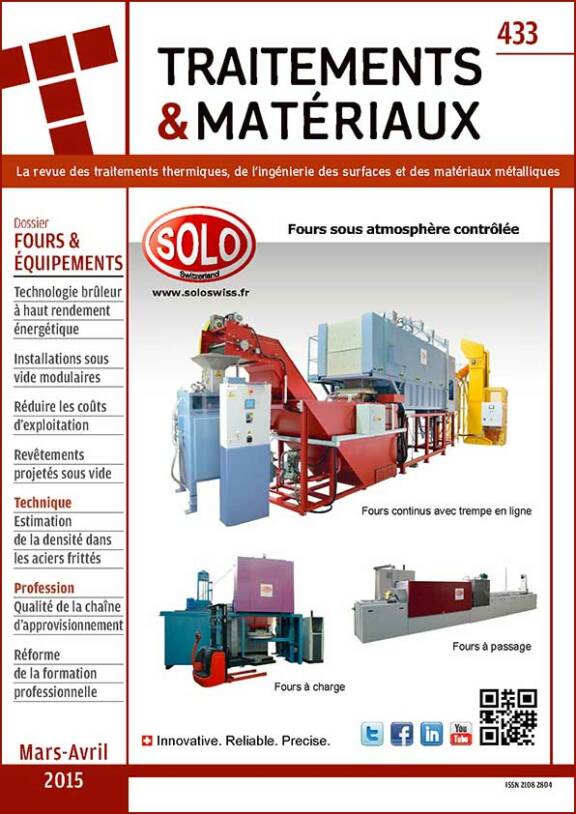

N°433 - Mars/avril 2015

La mondialisation, un constat, pas une fatalité

Dans les années 60 et 70 des dizaines de constructeurs français étaient répertoriés dans les annuaires professionnels. Aujourd’hui, le Cisma, syndicat des équipements pour la Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention en France, compte ses adhérents français, constructeurs de fours, sur les doigts d’une seule main. Que s’est-il donc passé au cours de ces quarante dernières années ? Lorsque l’on cherche à expliquer cette situation, un mot revient sans cesse : globalisation. En langue française : mondialisation. Les marchés sont désormais ouverts et les distances ne sont plus un frein aux consultations de sociétés venues de pays lointains, y compris d’Asie et des Amériques. Le langage et les difficultés de communication ne sont désormais plus un frein pour recevoir les commerciaux de ces sociétés étrangères. Les jeunes, et moins jeunes, ingénieurs français ont fait beaucoup de progrès pour dialoguer dans un anglais technique compréhensible par leurs interlocuteurs. Pour ne rien arranger, la situation économique en France n’a pas été très bonne ces dernières années, même les chiffres officiels montrent un fort tassement. La production sur le marché intérieur a enregistré une réelle stagnation ces dernières années. La production française à destination de l’exportation, qui est la seule source d’espoir, a enregistré fin 2012 un retrait de 6,7 % en phase avec la contraction de l’économie mondiale. Fort heureusement, 2014 n’aura pas été une trop mauvaise année pour les entreprises. Le chiffre d’affaires de la profession a légèrement augmenté de l’ordre de 2 %. Les dépenses d’équipement sont restées bien orientées dans quelques secteurs comme les transports, l’aéronautique et l’énergie. Ces secteurs représentent parfois plus des deux tiers du chiffre d’affaires total des entreprises. Un autre élément à prendre en compte est la technicité et les moyens de production qui exigent une taille critique qui a rarement été atteinte par les constructeurs de l’hexagone. L’adossement à un grand groupe international a cependant été utilisé avec succès pour permettre de continuer à produire français. Dans le même temps, le regroupement des clients pour former de grands groupes internationaux compétitifs a été similaire, et face à ces groupes, il devient maintenant difficile pour une société de petite taille voire de taille moyenne d’être crédible face à ce type de clients qui bien avant de recevoir des offres, demandent au minimum les bilans financiers des trois dernières années ! Il reste que la créativité et l’émergence de nouvelles technologies peuvent permettre un rebond. Espérons-le pour notre pays et notre jeunesse.Philippe Cazenave, représentant en France de Seco Warwick

Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -

N°432 - Janvier/février 2015

2015 sera Reach en émotions

Les traitements de surface ont toujours été en perpétuelle évolution pour l’amélioration de la durabilité, des propriétés tribologiques, ou tout simplement de l’aspect cosmétique des produits manufacturés. Dans cette recherche de la performance, l’aspect environnemental a souvent été pris en compte a posteriori et de manière curative afin de ne pas priver l’industriel de toutes les potentialités d’amélioration. Bien que les directives VHU (véhicule hors d’usage) et DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) nous aient rappelés à l’ordre sur la prise en compte des données environnementales en amont des axes de développement des produits industriels, celles-ci ont permis de préserver les filières industrielles de recyclage de certains produits comme le chrome VI, le cadmium, le plomb et le mercure. Ces directives ne concernant que des secteurs d’activités spécifiques et identifiés, comme le secteur automobile ou l’industrie électrique. Dans ces conditions, les transitions industrielles, entre la publication des directives et l’élimination des substances citées sur les pièces, ont duré environ dix ans, entre les travaux de recherche, l’industrialisation et la qualification des solutions.

La réglementation Reach (registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals) couvre maintenant de très grandes listes de substances. L’actualité industrielle des traitements de surface vit aujourd’hui au rythme de la parution, environ deux fois par an, des listes de substances candidates qui seront soumises à une autorisation. Ces listes dictent aux chercheurs les orientations de leurs travaux pour tenir ces échéances. La démarche absorbe une grande partie des ressources de R&D, que ce soit dans la filière des traitements de surface ou dans tous les services chargés de la requalification des produits et des procédés. Les premières demandes d’autorisation qui concernent directement les traitements de surface seront déposées à l’Agence européenne des produits chimiques (European chemicals agency, ECHA) pour les sels de chrome, en mars 2016. Ces sels de chrome sont utilisés dans l’élaboration de nombreux revêtements et couches de conversion pour des usages fonctionnels comme le chromage dur, l’anticorrosion pour les conversions sur cadmium et aluminium et les applications décoratives pour le chromage décoratif et la métallisation des matières plastiques. L’année 2015 sera donc décisive dans les choix des solutions de substitution qui conduiront les professionnels des traitements de surface à ne pas faire de demande d’autorisation. Car il ne leur restera alors qu’environ deux ans en décembre, pour industrialiser et qualifier les solutions retenues ou trois mois pour monter un dossier de demande d’autorisation d’usage temporaire. Il faut s’attendre à ce que 2015 soit riche (Reach) en solutions et probablement en rebondissements.Frédéric Raulin, chef de produit protection et responsable des relations avec les donneurs d’ordres

Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -

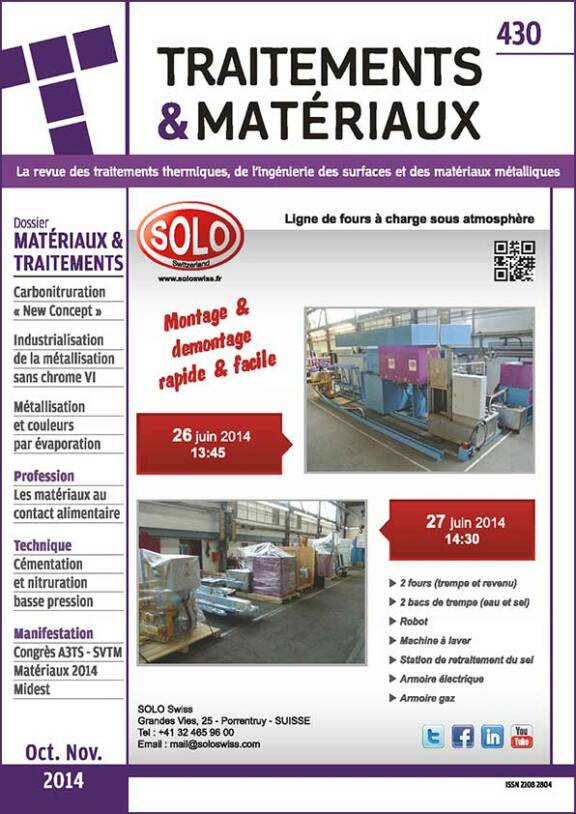

N°430 - Octobre/novembre 2014

De fantastiques challenges pour les ingénieurs et techniciens

Le salon de l’automobile qui a ouvert ses portes en ce début du mois d’octobre témoigne de la capacité de cette industrie à faire face aux défis qui la concernent. De multiples innovations y sont présentées, innovations qui sont là pour répondre aux enjeux de performance attendus associant notamment la réduction de la consommation de carburant, une autonomie accrue et la poursuite de la réduction de l’impact sur la qualité de l’air dans les agglomérations. à coté de l’impressionnante montée en puissance des applications digitales, ces innovations tiennent pour beaucoup à l’introduction de solutions matériaux associant de nouveaux matériaux et des technologies de traitement innovantes : utilisation accrue d’alliages légers dans les carrosseries, groupes moto propulseurs compacts mais en capacité de transmettre des couples très élevés, réduction des frottements, électrification croissante des fonctionnalités. Ces exemples illustrent les programmes sur lesquels des dizaines de milliers d’ingénieurs et de techniciens de la filière automobile travaillent chez les constructeurs, leurs fournisseurs et les pôles de recherche technologique. à coté des succès de la filière aéronautique française, on ne doit en effet pas oublier les formidables avancées technologiques qui s’annoncent dans les filières industrielles porteuses que sont la filière automobile qui se réinvente pour atteindre l’objectif de 95 g/km de CO2 en 2020, le secteur de l’énergie avec la construction d’éoliennes offshore géantes de 6 MW en attendant l’arrivée d’éoliennes flottantes, la mise au point de solutions sûres et économiques pour le stockage de l’énergie, le développement de réacteurs nucléaires de 4e génération...

Toutes ces aventures industrielles suscitent déjà de formidables programmes de recherche et de développement et entraînent avec elles laboratoires et centres spécialisés sur les matériaux, métalliques et non métalliques. Ces projets constituent de fantastiques challenges pour les ingénieurs et techniciens qui embrassent ces carrières. Déjà, de nouvelles révolutions s’annoncent avec les technologies de fabrication additive qui ont déjà investi le secteur des appareillages médicaux et chirurgicaux et bientôt les nouvelles générations de moteurs à haute efficacité énergétique.

Les matériaux et le numérique constituent, avec l’émergence de nouveaux business model, des piliers de l’industrie du futur. Sachons-en convaincre les jeunes qui sont encore trop peu nombreux à risquer l’aventure des matériaux.Pierre Bruchet, président de l’A3TS

Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -

N°429 - Septembre 2014

Les normes mal entendues !

En traitement des matériaux, les mesures, réalisées pour le contrôle des produits ou des processus de fabrication, ont été profondément modifiées par les certifications qualité et leur généralisation dans les entreprises. à titre d’exemple, l’examen des pratiques de mesure de dureté lors des premiers audits, avait un caractère un peu surréaliste. Il mettait en présence (et très souvent en conflit !) un professionnel persuadé que la mesure de dureté qu’il réalisait était un très bon outil pratique pour qualifier la validité de son traitement et un auditeur, souvent mécanicien, qui avec son habitude des mesures dimensionnelles voulait voir appliquer les mêmes règles qu’en mécanique. Des mots jusque-là exclus du vocabulaire des praticiens des traitements ont alors fait leur apparition, dont le plus flagrant est celui « d’incertitude de mesure ». Quel chemin parcouru depuis ces débuts pas si lointains jusqu’aux travaux du Cetim sur ce sujet et ceux décrits dans les excellents articles parus dans la revue Traitements & Matériaux sous les plumes d’Eric Laffineur (Marle Nogent) et de Monsieur Osmond (PSA Peugeot Citroën). Actuellement, nous assistons à une nouvelle poussée de la qualité qui ayant réglé le problème des systèmes de management avec les certifications ISO 9001, EN 9100, ISO TS 16 949, s’intéresse de plus près au processus de fabrication. Ainsi fleurissent et prospèrent de nouvelles accréditations imposées par les grands donneurs d’ordres : Nadcap pour l’aéronautique, CQI-9 dans le domaine automobile. Ces deux accréditations ont pour point commun d’exiger, ou pour le CQI-9, de s’inspirer, pour les mesures de température, d’une norme maintenant mondialement appliquée et mythique (surtout pour la difficulté à la comprendre et la mettre en application), l’AMS 2750. On pouvait donc s’attendre, sous ce nouvel aiguillon, à de nouveaux progrès touchant les mesures qui sont associées au processus de fabrication. Hélas, il n’en est rien, et plus particulièrement pour les mesures de températures qui sont au cœur de nombreux procédés en traitement des matériaux. Pire, ce sont des exigences de métier qui traduisent une attitude proche de celle évoquée plus haut pour notre praticien et ses duretés qui s’imposent actuellement pour la température. L’AMS 2750 ignore magnifiquement et totalement la notion d’incertitude et certaines de ses pratiques laissent sans voix les spécialistes de la mesure.

Ce constat est connu, depuis longtemps, mais il est resté sans suite et aucune ouverture n’est apparue lors de la dernière révision de la norme AMS 2750 en juillet 2012. Les donneurs d’ordres, trouvant évidemment des points de faiblesse dans cette norme, rajoutent des exigences qui leur sont propres sans agir sur le fond et sans apporter de tolérances ou d’aménagements liés à cet aspect. Actuellement, si une entreprise souhaite améliorer la qualité et la précision de ses mesures de température, elle doit utiliser une méthode permettant d’évaluer ses incertitudes, puis ensuite entreprendre des actions pour les réduire. En revanche, si cette même société veut être accréditée, elle doit suivre une autre démarche qui lui donnera le droit, au nom de la facilité de vérification par les auditeurs, de transgresser les notions les plus élémentaires de la métrologie et qui lui interdira certaines bonnes pratiques pourtant validées par les métrologues et en usage dans les sociétés accréditées par le Cofrac. Comme on le voit, la métrologie a encore une large marge de progression et de beaux jours en perspective dans nos professions !Christian Tournier, consultant

Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -

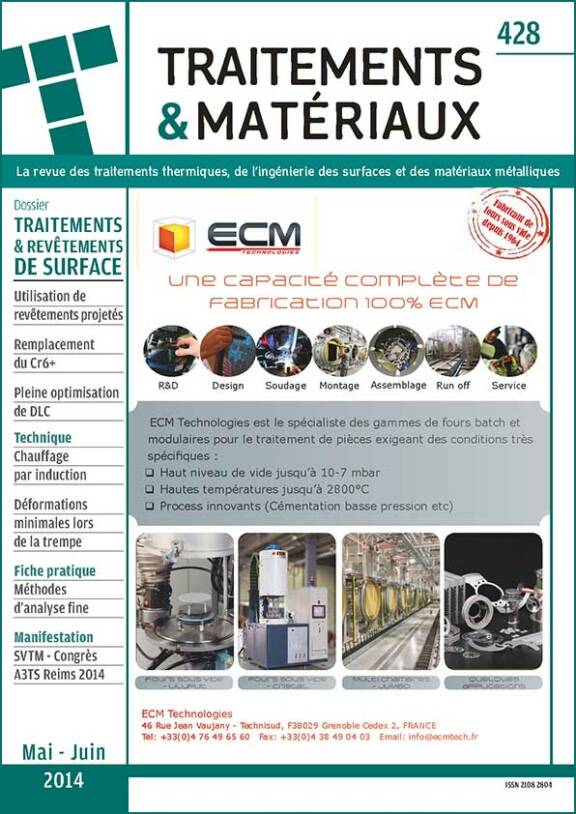

N°428 - Mai/juin 2014

To be or not to be Reach compatible

Être ou ne pas être compatible avec la réglementation Reach. L’industrie de la chimie en France est dans une situation délicate, sous contrainte, elle subit de surcroît la crise économique qui persiste. Les entreprises du traitement de surface sont également dans une situation difficile qui plus est avec la baisse régulière de la production automobile française. Les DREAL en remplacement des DRIRE en charge de la prévention des pollutions et des risques sévèrisent le contrôle et la sécurité des sites industriels. La réglementation Reach se rajoute à la situation actuelle avec l’ensemble des exigences qui y sont associées (changements technologiques). Comment les donneurs d’ordres vont-ils gérer ces changements technologiques ? Et si Reach était une opportunité et non une contrainte ! Et si Reach était une opportunité d’investir dans la R&D, d’embaucher du personnel qualifié à forte technicité, une opportunité de déposer plus de brevets ! L’opportunité de construire un avenir innovant et durable ! Tout cela relève du défi, mais la France a les moyens de bien faire et de se démarquer de ses voisins européens. Les grandes écoles, les universités offrent qualifications et projets collaboratifs. On pourra également compter sur une politique volontariste dans le domaine de l’apprentissage, sauf si la réforme en cours sur le financement de l’apprentissage privait les entreprises de leurs besoins réels en personnel qualifié. Pouvons-nous compter sur le soutien financier des banques ou uniquement sur l’enthousiasme de certains chefs d’entreprise ! La reprise économique, est-elle là ? Et si oui, est-elle à un niveau suffisant pour relancer notre économie ? À ce jour, beaucoup trop de questions restent en suspens pour que l’on ne s’interroge pas sur le futur de nos industries ! Je reste persuadé que la règlementation Reach peut être un des catalyseurs de la reprise si l’on sait profiter de cette contrainte pour la transformer en opportunité !

Jean-Louis Baudoin, OEM Manager French OEMs, General Metal Finishing, Atotech France

Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique -

N°427 - Mars/avril 2014

La modélisation et la simulation numérique pour prévoir, optimiser et innover

Dans le domaine des traitements thermiques et de l’ingénierie des surfaces, la simulation numérique est devenue un outil essentiel et indispensable pour mieux comprendre l’ensemble des processus mis en jeu et leurs interactions et mieux optimiser des traitements. Ainsi par exemple, pour les traitements thermiques des alliages métalliques comme la trempe ou le revenu, les traitements thermiques superficiels avec chauffage par induction, laser, faisceau d’électrons, les traitements thermochimiques (nitruration, cémentation, carbonitruration…) que l’on peut élargir aux procédés de soudage, usinage, on cherchera à optimiser les propriétés mécaniques des pièces via les microstructures tout en maîtrisant les contraintes résiduelles et les déformations. Les outils numériques prennent en compte la modélisation d’une part du comportement des alliages et d’autre part des procédés aux échelles pertinentes, l’implémentation de ces modèles dans des codes de calcul par éléments finis qui doivent être optimisés du point de vue des temps de calcul et des tailles de modèles pour être utilisables dans la pratique industrielle. L’application de ces outils passe par l’obtention de données d’entrée fiables et la validation expérimentale sur éprouvettes et pièces instrumentées. Cette étape est souvent lourde car elle nécessite des essais nombreux et complexes mais elle est indispensable pour s’assurer que les prévisions sont réalistes. In fine, l’expérimentation numérique permet à l’industriel de trouver les paramètres de traitement optimaux, de le guider dans le choix des matériaux et des traitements et de développer et tester des solutions innovantes en matériaux et procédés. Elle est une aide à la conception de produits plus performants en réduisant les cycles de mise au point et donc les coûts. Mais, il ne faut pas oublier que les modèles sont des simplifications de la réalité et qu’une expérimentation ciblée (grâce à la simulation numérique) sur prototypes représentatifs est le « juge de paix » final. L’innovation portera aussi sur l’enchaînement de modèles et de simulations qui peuvent aller de l’élaboration des alliages métalliques jusqu’au comportement des pièces industrielles en service pour répondre mieux et plus vite aux enjeux majeurs de l’allègement notamment dans des filières telles que l’automobile et l’aéronautique. Le challenge est d’alléger tout en préservant ou améliorant la durabilité, la sécurité et donc les performances ; l’enjeu sociétal de l’énergie gagnée à l’utilisation vaut bien celui de l’énergie dépensée en recherche à réfléchir, comprendre, expérimenter, modéliser et développer de nouvelles approches. Ces différents aspects ont été traités récemment lors de la journée A3TS « Matériaux, Recherche et Procédés » qui s’est tenue à Nancy le 27 mars dernier.

Sabine Denis, Directeur adjoint scientifique Métallurgie et Ingénierie des surfaces, Institut Jean Lamour, Nancy

Accès au sommaireDossier - Technique -

N°426 - Janvier/février 2014

Des solutions pour pallier les contraintes économiques

Le contexte économique actuel, en France et en Europe, demande aux acteurs industriels de cette zone de maintenir un niveau technologique supérieur à celui des pays en voie de développement. Pour ce faire, de nombreux états supportent leurs partenaires industriels en mettant en place des organisations dédiées au développement, à la maturation et au transfert vers l’industrie de nouvelles technologies innovantes et différentiantes sur les divers marchés mondiaux. Dans les principales industries des métiers de la mécanique, les contraintes économiques et environnementales nécessitent de développer de nouvelles solutions en termes de matériaux et de traitements de protection. Une fois ces différentes familles de solutions développées, il est alors nécessaire de trouver des combinaisons efficaces répondant aux différentes problématiques industrielles, aussi bien en termes de gains de performance, de sécurité que d’environnement. L’expérience a montré que pour améliorer l’efficacité d’un traitement et garantir sa longévité, il est nécessaire d’apporter une attention particulière à l’état de surface initial de la pièce à protéger. Cet état doit présenter certaines caractéristiques fortement dépendantes de l’application pour laquelle elle sera utilisée : aspect, adhérence, réactivité de la matière, propreté… Différentes familles de solutions existent à ce jour pour améliorer ces caractéristiques primordiales de la matière à traiter. Parmi les solutions les plus couramment utilisées, on retrouve :

• La préparation mécanique : sablage, grenaillage voie sèche, ponçage, polissage mécanique ;

• La préparation chimique : décapage, polissage électrolytique, passivation, bains ultrasons ;

• La préparation mécanique et chimique : tribofinition, grenaillage voie humide ;

• La préparation énergétique : laser, plasma.La variété de solutions proposées nécessite une bonne connaissance de ces différentes familles de techniques. Le numéro de Traitements & Matériaux de ce mois-ci vous présente un état de l’art de la préparation de surface, pour parfaire vos connaissances et ainsi réaliser le meilleur choix pour vos applications industrielles ou en cours de développement.

Vincent Rigaud, Ingénieur-Docteur en Science des matériaux, responsable de la production Messier-Bugatti-Dowty.

Accès au sommaireDossier - Technique -

N°425 - Décembre 2013

Relancer notre industrie métallurgique

Depuis de nombreuses années, des signaux forts nous arrivent indiquant que notre industrie nationale, et en premier lieu l’industrie métallurgique française, subit un recul très net. La France, autrefois une puissance métallurgique, est aujourd’hui peu présente en métallurgie des poudres, l’industrie de l’aluminium a été démantelée entre plusieurs groupes (grâce à la Commission européenne), et nos aciers spéciaux pour l’automobile sont sur la corde raide, pour savoir si demain ils existeront encore (en tout cas ils n’appartiendront pas à des français). Je ne pense pas que la mesure de notre déclin a bien été prise en compte par nos élites. Le premier et aussi le symbole le plus médiatique utilisé en haut lieu vis-à-vis de notre industrie a été de ne plus utiliser le mot industrie mais de le remplacer par « redressement productif », le gouvernement a-t-il lui aussi peur des mots ? Nous savons tous que nos jeunes futurs cadres ont une image plus positive de la finance et de la gestion de projets que de l’industrie. Redonner à notre industrie un pouvoir d’attraction pour attirer les jeunes commencerait, selon moi, par rendre au mot industrie sa noblesse. Bien sûr cela ne suffit pas. Mais reparler aux collégiens et lycéens de l’industrie en termes positifs, leur redire ce que notre industrie métallurgique a apporté au confort de nos vies. Dire que la métallurgie offre des domaines de spécialité derrière lesquels courent littéralement les entreprises, est une vérité que personne ne claironne. Au déclin de l’industrie métallurgique est associé celui de l’enseignement et de la recherche académique dans ce domaine. Les laboratoires académiques travaillant en métallurgie ont des difficultés à renouveler leurs postes, et leurs investissements. Ils sont obligés de trouver des sujets de développement « à la mode ». Là ne s’arrête pas le chemin d’une ré-industrialisation de la France. Des discours incantatoires ne suffisent pas, des actes concrets, et donc financiers sont indispensables. L’industrie est consommatrice d’investissement et de formation. Et dans un contexte morose, l’état doit soutenir l’effort. Il manque encore au moins une pièce dans notre puzzle. L’aéronautique et le spatial sont des arbres qui cachent le désert de grands projets technologiques français. Retrouvons-les pour que la France apparaisse comme un leader mondial. Nous en avons le génie, mais pas la volonté. Enfin, il y a certainement des efforts à faire dans le regroupement de nos PME industrielles, souvent trop petites pour affronter le coût d’investissement, le renouvellement du personnel, ou encore pour répondre à des marchés qui les dépassent. Certaines détiennent des innovations qui ne sont pas industrialisées par manque de support. Les projets R&D cofinancés par l’état sont aussi sensibles à l’air du temps sur des thèmes « à la mode », lourds à préparer, et très incertains en chance de succès. Nous pouvons relancer notre industrie métallurgique, nous en avons le génie, les hommes, l’amour. Mais dans ce monde ultra concurrentiel où aucun pays ne joue vraiment le jeu, soyons nous aussi volontaristes.

Jean Dhers, Responsable R&D, Areva

Accès au sommaireProfession - Dossier - Technique