Matériaux & Procédés

La tomographie aux rayons X est une technologie de contrôle non destructif issue du domaine médical. Comme la radiographie, elle est basée sur l’absorption différentielle des rayons X en fonction de la densité de matière mais elle exploite un grand nombre de vues réalisées suivant différents angles par rotation de l’objet et suivant plusieurs positions en hauteur. Il est reconstitué en trois dimensions.

Le temps de l’industrialisation est venu pour le rechargement et la fabrication additive métallique par projection laser.

L’analyse fonctionnelle du roulement dans son environnement intègre de multiples critères. Le choix du couple acier traitement thermique ou thermochimique va découler de cette analyse. L’objectif est d’obtenir la performance demandée par le client en optimisant au maximum les phases de conception, le procédé de fabrication et les achats. L’exemple de la croissance des roulements de roue automobile de génération 3 montre l’apport de la simulation pour optimiser le cycle de traitement par induction sans avoir recours à de multiples essais. La simulation permet entre autres d’optimiser les paramètres process pour obtenir la bonne microstructure, de prévoir et minimiser les déformations et d’éviter les tapures au refroidissement.

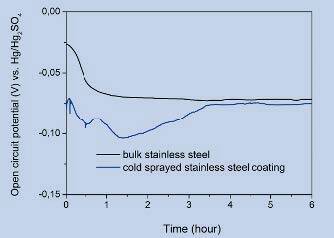

" Electrochemical behavior of cold sprayed coatings dedicated to corrosion protection applications – Role of microstructure " est le titre de la thèse en Génie des Matériaux soutenue par Mademoiselle Yingying Wang, le 27 mars 2015, à l’INSA de Lyon, dans le cadre de l’école Doctorale Matériaux de Lyon. Les travaux ont été menés au laboratoire MATEIS UMR 5510, au sein de l’équipe corrosion.

Areva, ESI France et l’Insa de Lyon nous démontrent dans cet article comment la modélisation numérique du billage ultrasonore permet à la fois de simuler le procédé au travers du mouvement des billes dans l’enceinte de l’outil et de prédire le niveau des contraintes résiduelles dans la pièce traitée.

L’utilisation croissante de méthodes de fabrication par métallurgie des poudres, principalement grâce à la technologie de mise en forme « near net shape » mène à des réduction de coûts et de temps de fabrication, tout en assurant de bonnes propriétés en service et en améliorant l’inspectabilité. Dans cette étude, les propriétés de l’acier 304L élaboré par compaction isostatique à chaud sont comparées avec celles du même acier forgé. La poudre en acier 304L a été densifiée par Compaction Isostatique à Chaud (CIC ou HIP en anglais) pour fabriquer un tube et plusieurs plaques. La structure métallurgique et le comportement mécanique de ce matériau ont été caractérisés, ainsi que sa tenue en corrosion et sa soudabilité. Ce programme, même si il est orienté vers des applications réacteur nucléaire, a démontré que le matériau élaboré par métallurgie des poudres et CIC présente des caractéristiques mécaniques, métallurgiques et de soudabilité au moins aussi bonnes que les aciers forgés de la même nuance.

Comment reconnaître et utiliser les potentiels de rendement offerts par les équipements de chauffage alimentation au gaz naturel ? Telle est la question à laquelle tente de répondre la société Noxmat.

Différentes technologies de projection sous vide existent : HVOF, VPS, CAPS, LVPS, LPPS, LPCS. Comment fonctionnent-elles ? Quelles sont les différences ?

Les composants en acier fritté ont pris une place grandissante dans les applications automobiles. Avec une influence directe sur les propriétés mécaniques, la densité est une caractéristique essentielle de ces matériaux. Les méthodologies de mesure nécessitent des temps de préparation de plusieurs jours pénalisant la réactivité des expertises matière. Cette étude propose le développement d’une méthode estimative de la densité à partir de mesures des taux de porosités sur échantillons micrographiques.