Graphène, le matériau tous terrains

Le marché du graphène représentait moins de 90 millions d’euros en 2020. Il devrait croître dans les prochaines années. Quelles sont les applications dans lesquelles le graphène peut contribuer à innover ?

Par Honoré Tsotetzo, responsable R&D chez Graphène Production

Le graphène n’a cessé de fasciner le monde industriel par ses nombreuses applications possibles. On peut trouver des titres d’articles « Le graphène, matériau du XXIe siècle » ou « Le graphène ou la révolution programmée de l’électronique : c’est pour bientôt ? ». Ces articles se focalisent sur ses applications en électronique, mais oublient les autres domaines dans lesquelles il peut être employé. Alors, le graphène peut-il encore nous étonner ? Je vous propose à travers cet article de découvrir les autres domaines dans lesquelles le graphène peut apporter sa touche d’innovation.

Qu’est-ce que le graphène ?

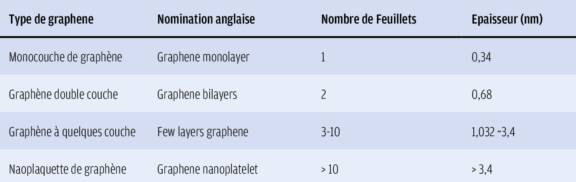

Le graphène est un des allotropes du carbone, comme les nanotubes de carbone, les fullerènes ou le diamant. Il se présente sous la forme d’une monocouche à deux dimensions au sein de laquelle les atomes de carbone en configuration sp2 (le carbone est lié à 3 atomes voisins) forment une structure en nid d’abeilles (figure 1) [1]. Cette structure confère au graphène des propriétés très intéressantes, comme une haute mobilité électronique à température ambiante, ainsi que des propriétés thermiques [2] et mécaniques supérieures [3]. Il existe plusieurs types de graphène selon le nombre de feuillets superposés (tableau 1). Il est considéré dans la littérature qu’au-delà de 10 feuillets superposés, l’objet observé correspondra à du graphite et non à du graphène [4]. L’appellation « graphène » est parfois attribuée aux dérivés de ce nanomatériau tels que l’oxyde de graphène, l’oxyde de graphène réduit et les graphènes dopés par des hétéroatomes (azote, souffre, phosphore, bore…). La présence de ces atomes modifie la structure du graphène (rupture des configurations sp2 des atomes de carbone) et confère de nouvelles propriétés au nanomatériau.

Les différentes méthodes de synthèse du graphène

Plusieurs méthodes ont été développées pour la production du graphène. On peut distinguer les méthodes dites « bottom up » permettant de synthétiser des feuillets de graphène à partir de précurseurs organiques ou inorganiques, des méthodes « top down » qui permettent d’obtenir du graphène à partir du graphite (figure 2).

Méthode bottom up

Dans les processus « bottom up », le graphène peut être préparé par différentes techniques expérimentales telles que la technique de dépôt de vapeur chimique (CVD) [5], ou la croissance épitaxiale sur un substrat de carbure de silicium (SiC) [6].

Dépôt par vapeur chimique (CVD pour « Chemical Vapor Deposition » en anglais)

Le mécanisme de croissance de graphène implique la dissolution de la source de carbone dans le substrat métallique à une température élevée (800-1 000 °C), suivie d’une précipitation du carbone à la surface du substrat par refroidissement. Selon le support métallique utilisé (exemple : nickel ou cuivre), la concentration de la source en carbone dissous dans le support métallique sera différente et modifiera le procédé de synthèse du graphène. Le refroidissement du système permet une exclusion des atomes de carbone à la surface du support et leur recombinaison pour former le feuillet de graphène (figure 3). Par conséquent, l’épaisseur et la structure cristalline du carbone précipité (feuillets de graphène) sont contrôlées par la vitesse de refroidissement et la concentration du carbone dissous dans le nickel.

Décomposition thermique sur du carbure de silicium (synthèse par épitaxie)

Le chauffage du SiC à 1 200 °C sous ultravide (10-9 Torr), permet le réarrangement des atomes de carbone dans une structure de type graphitique après la sublimation du silicium. L’épaisseur des couches de graphène dépend de la durée de recuit et de la température. La formation de plusieurs couches de graphène (inférieures à 10 feuillets superposés) nécessite généralement quelques minutes de recuit de la surface SiC à une température aux alentours de 1 200 °C [7]. La production de graphène à partir d’une surface SiC recuite sous ultravide (UHV), a été développée spécifiquement pour l’industrie des semi-conducteurs. Contrairement à la technique CVD, les feuillets sont obtenus sur des substrats de SiO2. Ainsi le graphène ne nécessite pas de transfert sur une autre surface pour être utilisé dans un composant électronique [8].

Les méthodes bottom up développées permettent de synthétiser des feuillets de graphène de très bonne qualité mais dans des quantités et à des coûts qui restent incompatibles avec une utilisation de masse et limitent son utilisation à des applications à forte valeur ajoutée.

Méthodes top down

Dans ce processus, les feuillets de graphène peuvent être produits par l’exfoliation directe de graphite. Les techniques « top down » présentent un avantage économique par rapport aux procédés « bottom up », elles permettent une production de graphène importante, moins drastique et à moindre de coût. Seuls les procédés d’exfoliation mécanique solution et physique seront présentés. Le nom des autres mécanismes se trouve dans la figure 2.

Exfoliation mécanique

L’exfoliation mécanique est un processus de délamination d’une feuille de graphite pyrolytique hautement orientée (HOPG) disponible dans le commerce. On fixe le HOPG sur une résine, puis on le délamine avec un ruban adhésif. Les fins flocons qui se sont décollés sont récupérés par lavage à l’acétone puis déposés sur une plaque de silicium. Ces flocons minces sont composés d’un à trois feuillets de graphène, ils possèdent de larges dimensions latérales de 10μm et sont d’une haute qualité structurale (très peu d’atomes de carbone de configuration sp3). Cette méthode permet d’utiliser le graphène pour des études fondamentales ou dans le domaine de l’électronique [9]. Cette approche reste cependant limitée par la faible quantité de graphène produit.

L’empilement des feuillets de graphène au sein d’une structure de graphite peut également être réduit par l’incorporation de molécules ou de macromolécules entre les feuillets de graphite [10].

Sonification directe

Dans un procédé physique, les molécules utilisées interagissent de façons non covalentes, le graphène n’est pas altéré chimiquement.

Le procédé de synthèse du graphène par sonification le plus efficace utilise la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) en présence d’ultrasons (figure 4). L’équipe de J.N. Coleman [11] de l’université de Dublin a synthétisé du graphène par dispersion du graphite en présence de NMP. La suspension subit des ultrasons (400 W) pendant plusieurs heures, puis est centrifugée pour séparer le graphène en suspension des cristaux de graphite. Après filtration sur une membrane, le graphène obtenu est lavé avec de l’éthanol pour éliminer la NMP.

Le matériau obtenu présente une haute qualité bien qu’il y ait une faible présence de défauts. L’énergie apportée par les ultrasons permet de diminuer les interactions π-π entre les feuillets de graphène. Le nombre maximum de feuillets superposés est de six. Dans la suspension obtenue après exfoliation, la dimension latérale des feuillets de graphène varie de 500 nm à 3 μm. Néanmoins, il est possible de réaliser une discrimination en taille latérale des feuillets de graphène en faisant varier la vitesse de centrifugation. [12] Cette technique est très intéressante car elle permet de réaliser une production de graphène à l’échelle industriel.

Les propriétés du graphène

Propriété électrique

La théorie des bandes est une modélisation des valeurs d’énergie que peuvent prendre les électrons d’un solide à l’intérieur de celui-ci. Lorsque la température tend vers 0 kelvin, on distingue alors trois états selon le remplissage des bandes et la valeur du gap. Le premier est l’état isolant : la bande de conduction est vide et le gap avec la bande de valence est grand (10 eV). Aucun électron du matériau ne peut participer à la conduction. Le second est l’état semi-conducteur : le gap entre les deux bandes est réduit (2 eV). Les électrons peuvent participer à la conduction lorsque la température augmente. Le dernier état est métallique : les deux bandes sont confondues. Les électrons participent à la conduction même à 0 kelvin. Dans le cas du graphène nous avons un autre état : semi-conducteur à gap nul. On peut observer sur la figure 5 les bandes de valence (en bleu), et de conduction (en orange) du graphène. Ces bandes de valence et de conduction au lieu d’être éloignées par un gap, se touchent. Ce nouvel état d’énergie confère une importante conductivité électronique au graphène.

La mobilité électronique du graphène peut atteindre 200 000 cm2/ (V.s) [13] à température ambiante pour des monofeuillets, soit 200 fois la mobilité atteinte dans le silicium. La valeur de la mobilité est fortement influencée par les propriétés structurales du graphène (présence de défauts, nombre de couches) et par son environnement (nature du support). Un monofeuillet de graphène sur un support de silicium a une mobilité électronique de 15 000 cm2/ (V.s) [14], sur un support de nitrure de bore hexagonal, la mobilité est de 100 000 cm2/ (V.s) [15]. Pour un film de graphène multicouche les valeurs peuvent varier 200 cm2/ (V.s) à 3 500 cm2/ (V.s) [16]. L’empilement de différentes couches de graphène modifie donc sensiblement ses propriétés électroniques.

En raison de cette mobilité électronique élevée, le graphène a souvent été utilisé dans le domaine des nanocomposites, afin de conférer des propriétés de conductivité électrique à des polymères isolants, des encres…

Propriété mécanique

Le graphène a été identifié comme le matériau ayant la plus grande rigidité et la plus grande résistance. À l’aide de la microscopie à force atomique (AFM) l’équipe de Lee et al. [17] a caractérisé expérimentalement un monofeuillet de graphène. Celui-ci présente un module de Young ~ 1 ± 0,1TPa et une contrainte à la rupture ~ 130 ± 10GPa. La résistance mécanique diminue légèrement avec l’augmentation du nombre de feuillet. Par exemple : un graphène à quelques couches aura un module de Young ~ 0,98TPa et une contrainte à la rupture ~ 101GPa.

Outre ses propriétés électriques et mécaniques, le graphène possède des propriétés thermiques et optiques exceptionnelles.

Propriété thermique

La plus haute valeur de conductivité thermique à température ambiante enregistrée pour une monocouche de graphène sans défauts est de 5 000 W/mK, soit 12 fois la conductivité thermique de l’argent (418 W/mK). La conductivité thermique du graphène est attribuée aux phonons en raison de sa propriété de semiconducteur à gap nul. Lorsqu’un côté du réseau cristallin entre en contact avec la source de chaleur, la chaleur est transmise aux atomes de la première rangée sous forme de vibrations (figure 6). En raison du compactage dense des atomes dans le réseau et des fortes liaisons chimiques entre eux, les vibrations des atomes de la première rangée se propagent rapidement aux atomes voisins, et les atomes voisins transmettent les vibrations aux autres atomes voisins, ce qui entraîne un transfert rapide de chaleur dans les matériaux cristallins. En d’autres termes, la chaleur se transfère d’une position à une autre dans le graphène.

Néanmoins, la majeure partie du graphène utilisé pour fabriquer les composites thermoconducteurs est du graphène multicouche, tel que le graphène à quelques couches et les nanoplaquettes de graphène. Lorsque l’une des couches de graphène multicouche commence à vibrer, en raison de la faible force de Van der Waals entre chaque couche, les vibrations sont difficiles à transmettre aux couches de graphène adjacentes. Le transfert de chaleur est alors moins rapide de couche en couche superposées. Par exemple : un graphène à quelques couches peut avoir une valeur de conductivité thermique de 800 W/mK, ce qui reste supérieur à de l’argent ou du cuivre (390 W/mK). Les valeurs de conductivité peuvent être influencées par la méthode de mesure, la qualité du graphène étudié, le nombre de couche superposée.

Propriété optique

De nombreux rapports ont confirmé que le graphène monocouche absorbe 2,3 % de la lumière incidente sur une large plage de longueurs d’onde. Cette caractéristique permet d’envisager la conception de film transparent pour des cellules photovoltaïques.

Un spectre d’absorption d’une dispersion de graphène dans un solvant révèle un pic d’absorbance à ~ 250 nm dans la région UV qui est attribué à la transition électronique interbande des états π inoccupés. Cet autre attribut, permet d’associer le graphène à différents produits pour apporter une protection anti-UV.

Une autre propriété du graphène est la photoluminescence (PL). Il est possible de rendre le graphène luminescent en induisant un gap entre la bande de valence et de conduction appropriée [18]. Deux voies ont été proposées, la première méthode consiste à découper le graphène en nanorubans et en quantum dot. Le second est le traitement physique ou chimique avec différents gaz pour réduire la connectivité du réseau d’électrons π.

Applications du matériau dans différents domaines

En raison de ses excellentes propriétés phy-siques, le graphène est considéré comme un matériau très attrayant pour de nombreuses nouvelles applications dans presque tous les domaines technologiques. Jusqu’à présent, le graphène a trouvé une application commerciale en tant qu’additif dans les polymères, les encres, les revêtements ou les électrodes. Dans ces cas, il est souvent apprécié pour sa résistance mécanique et/ou sa conductivité électrique élevée, mais aussi pour son inertie chimique, ses propriétés ignifuges, etc.

Automobile

Le frottement et l’usure des surfaces usées sont une cause principale de dissipation d’énergie dans les moteurs automobiles (la puissance totale générée par le moteur est réduite dans la plage de 17 à 19 % en raison des pertes par frottement). Le graphène en tant que nano-additifs a été largement utilisé dans différents domaines et applications tels que la nanotribologie, les nanofluides et l'automobile. Ce qui rend le graphène attrayant et digne d’être utilisé comme additif nanolubrifiant, c’est sa capacité à réduire le coefficient de friction et l’usure d’un moteur. En effet, l’équipe de Hou Xianjun [19] a developpé un nanolubrifiant à partir de graphène (additif), acide oléïque (surfactant) et une huile moteur (Castrol EDGE professional A5 (5 W-30)). Les performances du nanolubrifiant ont été étudiées sur un moteur essence HXDG16-BD-TJ (1,litre, 4 cylindres). Ils ont montré qu’avec 0,4 %m de graphène dans l’huile, il était possible de diminuer de 35 % le coefficient de friction, de 22 % l’usure du moteur et de réduire de 17 % la consommation de carburant (figure 7).

Les radiateurs sont utilisés dans les automobiles pour transférer la chaleur du liquide de refroidissement du moteur vers l’air ambiant. La plupart des radiateurs transfèrent la majeure partie de leur chaleur par convection. La demande d’amélioration du taux de transfert de chaleur peut être satisfaite soit en augmentant la surface, soit en augmentant le coefficient de transfert de chaleur par convection (CHTC). Récemment, de nombreux travaux de recherche ont été réalisés avec des nanofluides à base de graphène en raison de sa faible résistance thermique et de son rapport de forme élevé, ce qui permet une amélioration de la conductivité thermique plus élevée des nanofluides. L’équipe de Sivasankaran Harish [20] a conçu un nanofluide à base de graphène en mélangeant du graphène avec de l’éthylène glycol et du sodium deoxycholate (SDC). Ils ont observé une amélioration du coefficient de transfert de chaleur global de ~ 104 % pour une concentration de graphène de 0,5 %vol dans le nanofluide par rapport au nanofluide sans graphène.

Aéronautique

La maîtrise et l’optimisation des vitesses de détonation des monergols solides sont très importantes pour le développement de micro-énergies à faible coût pour des systèmes tels que des micropropulseurs de fusée [21]. L’équipe de L. Qiao1 a travaillé sur l’amélioration de la vitesse de détonation d’un propulseur solide de nitrocellulose (NC) utilisant deux structures différentes de graphène : les nano plaquettes de graphène (NPG) et un aérogel de graphène (AG). Dans le cas des propulseurs de NC à base de NPG, ils ont étudié l’influence de la concentration en graphène sur la vitesse de la détonation (figure 8). Le propulseur solide NC à base de NPG (3 % en poids) permet de multiplier par 3 la vitesse moyenne (2,3 cm/s) de la flamme par rapport au propulseur de NC pur (0,72 cm/s). Pour le cas du propulseur à base de AG (dont la densité est de 18 mg/cm3), ils ont observé une amélioration de la vitesse de détonation qui est 6 fois supérieure à celle du propulseur sans graphène. Une telle amélioration significative a été attribuée aux morphologies de surface uniques du propulseur AG, qui peuvent conduire à une amélioration de la conductivité thermique, une diminution des résistances de contact et une réduction des rugosités de surface du propulseur de NC.

Médicale

Bactéries et biofilms fongiques se forment à la surface des dents, des prothèses ou des restaurations ancrées sur implant. S’il n’est pas traité, le biofilm sur les implants peut entraîner la perte de l’implant. Il est difficile de produire des implants avec un degré élevé d’ostéointégration tout en inhibant la colonisation bactérienne. Différentes études ont révélé le pouvoir antimicrobien du graphène et sa capacité à préserver les cellules eucaryotes au détriment des bactéries. Le graphène a des effets sur plusieurs types de bactéries (tableau 2). Pour les éliminer le graphène a recours à différentes stratégies : effet de coupe dû aux arêtes du graphène. Le graphène a des arêtes vives et peut causer des dommages physiques à la membrane cellulaire lors d’un contact direct avec des cellules bactériennes. La seconde voie est le stress oxydatif. Le stress oxydatif conduit généralement à un déséquilibre entre l’oxydation et l’antioxydation, qui interfère avec le métabolisme bactérien, ce qui détruit la structure cellulaire et conduit finalement à la perte de la viabilité bactérienne. La dernière voie est le piégeage cellulaire. Le piégeage cellulaire considéré comme un autre mécanisme majeur de l’activité antibactérienne du graphène, entoure entre ses feuillets les cellules bactériennes pour les piéger. Les bactéries piégées sont isolées du milieu extérieur et leur accès à la nutrition est restreint. Cet effet de piégeage est corrélé à la taille des feuilles de graphène.

Tableau 1 : Résistivités électriques de différents alliages et métaux [1].

Figure 1 : Principales finitions de surface de AFCI.

Figure 2 : Comparatif des performances de deux nickels après exposition aux vapeurs Chlorées (Bleach test).

Figure 3 : Comparaison des profondeurs d’usures entre un argent « mou » et un argent « dur » après 250 cycles sous 3N.

Tableau 2 : Performances de différents anti-ternissement après immersion dans une solution de Thiosulfate de Potassium (K2S 2%) durant 2 minutes avec ou sans vieillissement thermique.

Figure 4 : Analyse thermogravimétrique du lubrifiant PFPE.

Figure 5 : Schématisation du montage électrique pion/plan utilisé.

Figure 7 : Distribution de 88 familles de connecteurs en fonction de leurs pressions de contacts.

Figure 8 : Cartographie des performances des revêtements GCS en plans vs. pions différentes finitions.

Figure 6 : Évolution de la résistance de contact en fonction de la force normale pour différents couples.

Bibliographie

[1] Slonczewski, J.C., Weiss, P.R., Phys. Rev., 1958, 109, 272.

[2] Novoselov, K.S., Geim, A.K., Morosov, S.V., Jiang, D., Katsnelson, M.I., Grigoria, I.V., Nature, 2005, 315, 1379.

[3] Lee, C., Wei, X., Kyar, J.W., Hone, J., Science, 2008, 321, 385.

[4] Lotya, M., Hernandez, Y., King, P. J., Smith, R. J., Nicolosi, V., Karlsson, L.S., Blighe,

F. M., De, S., Wang, Z., McGovern, I.T., Duesberg, G. S., Coleman, J. N., J. Am. Chem. Soc.,

2009, 131, 3611.

[5] Reina, A., Jia, X., Ho, J., Nano Letters, 2009, 9, 30.

[6] Rollings, E., Gweon, G.-H., Zhou, S.Y., et al. J. Phys. Chem. Solids, 2006, 67, 2172.

[7] Penuelas, J., Ouerghi, A., Lucot, D., David, C., Gierak, J., Estrade-Szwarckopt, H., et al.,

Phys Rev B 2009, 79, 033408.

[8] Forbeaux, I., Themlin, J.M., Debever, J.M., Phys Rev B, 1998, 58, 16396.

[9] Novoselov, K.S., Geim, A.K., Morozov, S.V., et al. Science, 2004, 306, 666.

[10] Stankovich, S., Dikin, D.A., Piner, R.D., Kohlhaas, K.A., Kleinhammes, A., Jia, Y., et al. Carbon 2007, 45, 1558.

[11] Hernandez, Y., Nicolosi, V., Lotya, M., Blighe, F.M., Sun, Z., De, S., McGovern, I.T., Holland, B., Byrne, M., Gun’ko, Y.K., Boland, J.J., Niraj, P., Duesberg, G., Krishnamurthy, S.; Goodhue R., Hutchison, J., Scardaci, V., Ferrari, A.C., Coleman, J.N., Nature nanotechnology, 2008, 3, 563.

[12] U. Khan, A. O’Neill, H. Porwal, P. May, K. Nawaz, J. N. Coleman, Carbon, 2012, 50, 470.

[13] Bolotin, K.I., Sikes, K. J., Jiang, Z., Klima, M., Fudenberg, G., Hone, J., Kim, P., and Stormer, H.L., Solid State Commun., 2008, 146, 351.

[14] Novoselov, K.S., Geim, A.K., Morozov, S.V., Jiang, D., Katsnelson, M.I., Grigorieva, I.V., Dubonos, S.V., and Firsov, A.A., Nature, 2005,438, 197.

[15] Britnell, L., Gorbachev, R.V., Jalil, R., Belle, B.D., Schedin, F., Katsnelson, M.I., Eaves, L., Morozov, S.V., Mayorov, A.S., Peres, N.M.R., Castro Neto, A.H., Leist, J., Geim, A.K., Ponomarenko, L.A., and Novoselov, K.S., Nano Lett., 2012, 12, 1707.

[16] Reina, A., Jia, X., Ho, J., Nezich, D., Son, H., Bulovic, V., Dresselhaus, M.S.,

and Kong, J.,Nano Lett., 2009, 9, 30.

[17] C. Lee, X. Wei, J.W. Kysar, Hone J., Science, 2008, 321.

[18] V. Singh, D. Joung, L. Zhai, S. Das, S. I. Khondaker, & S. Seal, 2011, Progress in materials science, 56(8), 1178.

[19] M. K. A. Ali, H. Xianjun, M. A.A. Abdelkareem, M. Gulzard,A.H. Elsheikh, Tribology International, 2018, 124, 209.

[20] M.-Y. Xiaa, Y. Xiea, C.-H. Yua, G.-Y. Chena, Y.-H. Lia, T. Zhangb, Q. Peng, Journal

of Controlled Release, 2019, 307, 16.

[21] S. Jain, W. Park, Y. P. Chen, and L. Qiao, Journal of Applied Physics, 2016, 120, 174902.

[22] K. Karthikeyan; V. Murugan; Z. Ling-He; Y. Kyusik; K. Sang Jae. The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116(32), 17280.

[23]Tanvir S. Qureshi, Daman K. Panesar, Composites Part B: Engineering, 2020, 197, 08063.

[24] H. Du, S. D. Pang, Key Engineering Materials, 2015, 629, 162.

[25] L. Q. Tao, H. Tian, Y. Liu, Z. Y. Ju, Y. Pang, Y. Q. Chen, D. Y. Wang, X. G. Tian, J. C. Yan and N. Q. Deng, Nat. Commun., 2017, 8, 14579.

L’équipe de Kyusik Yun et de Sang Jae Kim [22] a évalué par une méthode de microdilution la concentration minimale inhibitrice (CMI) des nanofeuillets de graphène contre les bactéries pathogènes (figure 9). Ils ont observé que le graphène a une activité antibactérienne prédominante par rapport à l’antibiotique standard, la kanamycine. En effet, pour des CMI de 1 μg/mL (contre Escherichia coli et Salmonella typhimurium), 8 μg/mL (contre Enterococcus faecalis), et 4 μg/mL (contre Bacillus subtilis), l’activité de modulation des radicaux libres des nanofeuilles de graphène a suggéré que la destruction des bactéries était bien provoquée par un stress oxydatif.

Construction

Le graphène a suscité un immense intérêt pour la recherche ces dernières années en raison de sa haute résistance, de sa conductivité thermique élevée et de sa surface extrêmement élevée. Avec ses attributs d’inertie chimique, de stabilité thermique, d’imperméabilité aux gaz et de ténacité, plusieurs tentatives ont été faites pour utiliser le graphène et ses dérivés dans le domaine du génie civil et plus particulièrement dans les ciments. Le graphène a la capacité d’améliorer les propriétés mécaniques des ciments par différents moyens. Le graphène sert de site de nucléation pour les produits d’hydratation afin d’accélérer l’hydratation du ciment. Il permet de produire une microstructure du ciment plus dense en favorisant la formation de structure Calcium-Silicate-hydraté de haute densité et de réduire la taille des pores dans le ciment.

L’équipe de Daman K. Panesar [23] a dispersé et incorporé le graphène dans des matériaux à base de ciment. La résistance à la flexion, la résistance à la compression des composites préparés ont été testées pour étudier les propriétés mécaniques. Lorsque la quantité de graphène était de 0,02 % m, la résistance à la compression et à la flexion a augmenté de 39 %.

Les composites de ciment sont vulnérables aux environnements difficiles dans lesquels les ions chlorure peuvent pénétrer dans le béton et provoquer ainsi la corrosion de l’acier. L’équipe de Sze Dai Pang [24] a étudié la profondeur de pénétration de l’eau, le coefficient de diffusion des chlorures et le coefficient de migration des ions chlorure. Elle en a déduit que l’incorporation de 2,5 %m de graphène au ciment permet de réduire de 64 % la pénétration de l’eau, de 70 % le coefficient de diffusion des ions et de 31 % le coefficient de migration des ions. Cette réduction peut être attribuée à l’effet barrière du graphène qui allonge le parcours de l’ eau et des ions dans le ciment, le caractère hydrophobe du graphène qui repousse les molécules d’eau et la réduction des pores capillaires du ciment.

Acoustique

L’acoustique est l’étude de toutes les ondes mécaniques dans les gaz, les liquides et les solides, qui se réfèrent en général au son audible, aux ultrasons et aux infrasons. Dans ce domaine, il a été possible d’utiliser le graphène pour concevoir un analyseur de signal dynamique.

Le graphène peut être utilisé pour construire une gorge artificielle intelligente (par un procédé de synthèse de graphène au laser en présence de poly imide), qui peut non seulement générer du son, mais également détecter le son dans un seul appareil (figure 10) [25]. De plus, en tant que détecteur de son, la gorge artificielle à base de graphène (GAG) peut capter la vibration mécanique des cordes de la gorge avec une répétition fine. La GAG peut clairement différencier les ondes caractéristiques de la toux, du bourdonnement et du cri avec différents tons et volumes en fonction de leurs formes d’onde uniques. En outre, la GAG a également la capacité de reconnaissance vocale en raison de ses propriétés mécaniques exceptionnelles. Les tests audios de six différents types d’audios, tels que le pétard, la vache, le piano, l’hélicoptère, l’oiseau et le tambour, ont été étudiés. Bien que la fréquence d’échantillonnage de notre gorge artificielle soit de 100 Hz, ce qui est bien inférieur à la fréquence du son, les réponses du transducteur sont bien synchrones aux signaux audios d’origine. Les pics caractéristiques sont conservés et réfléchis avec une grande fidélité. De plus, le volume du haut-parleur a un grand effet sur l’amplitude du signal. Avec l’augmentation du volume, la vibration est renforcée, provoquant un changement de résistance plus évident. Le dispositif montre une excellente durabilité sous forte contrainte après 10 000 cycles (rayon de courbure = 1,27 cm et contrainte = 0,07 N).

Fonctionnant simultanément comme source sonore et détecteur de son, la GAG aidera considérablement les personnes handicapées. La GAG peut générer un son contrôlable en volume et en fréquence en détectant différents types de bourdonnement imitatif du testeur et réaliser la conversion d’un bourdonnement sans signification en un son contrôlable. De plus, la GAG portable fabriquée en une étape ouvrira de nombreuses applications pratiques dans le contrôle vocal, l’électronique portable et de nombreux autres domaines en raison de sa sensibilité élevée, de son excellente répétition, de sa bonne flexibilité et de son processus de fabrication simple.

Bien que la production de graphène croisse rapidement, il a été rapporté que la plupart des sociétés mondiales de production de graphène produisent moins de 10 % en poids de graphène à partir du graphite total utilisé. à Graphene Production nous sommes leader européen dans la production de graphène. Nous avons une capacité de production supérieure à 90 tonnes par an. Le graphène n’a pas encore eu de pénétration significative du marché. Le faible niveau de commercialisation du graphène est dû à plusieurs facteurs :

• La jeunesse du matériau. Le graphène ne se trouve sur le marché que depuis 10 ans. La plupart des applications, sont encore dans une phase de recherche et de prototypage pour les prochaines années.

• L’efficacité de la production. Étant donné que le graphène de bonne qualité est difficile à produire, le prix montera inévitablement en flèche, ce qui obligera l’industrie à prendre du recul par rapport au graphène utilisé.

• Un faible niveau de demande mondiale de matériau. Il est estimé que la demande mondiale actuelle se situe probablement encore bien en dessous de 1 000 tonnes an−1 (pour 2020).

Malgré cela, le graphène peut encore nous étonner. Je vous ai présenté les différentes applications dans lesquelles le graphène a fait ses preuves. De plus, Il existe de nombreux produits à base de graphène déjà présent sur le marché : peintures (Graphenestone), encres (Graphinks), liquide de refroidissement (Gochiller), biocapteurs (TestNPass), huiles moteurs (Ultramatrix)…

Aujourd’hui le marché du graphène représente moins de 90 millions d’euros en 2020. Il est estimé qu’il atteindra 600 millions d’euros d’ici 2031. Ces estimations sont le résultat des nombreux partenariats entre industriels ou des financements de projet de recherche et développement (Graphène Flagship) qui ont émergé ces dernières années pour développer de nouvelles applications à base de graphène. De nombreux projets sont encore en phase de R&D, ceux-ci ont montré le potentiel d’innovation du graphène dans des domaines très divers. Une fois que les industries seront familiarisées avec le graphène, ce nanomatériau remplacera probablement une grande partie des additifs ou des composants rares déjà connus.